- ホーム

- ほそ道

- 晩秋の一関で餅と紅葉と城跡を楽しむ

更新 2018.3.3 09:45閲覧 44169晩秋の一関で餅と紅葉と城跡を楽しむ

気付けば2018年も1ヶ月半が経過した。

HDDの空き容量を増やそうと整理していたところ、2016年11月に所用で一関を訪れた時の写真が出てきたので、当時のことを思い出しつつ公開。

駅にほど近い釣山公園は城跡の構造が分かりやすく残っており、歴史初心者でも楽しめた。

また、山城特有の急勾配があるので、脚や肺活量を鍛えたい人向けトレーニングコースとしてもおススメ。

ちなみに、おススメ甘味は「お菓子のことぶき」さんのアーモンドロールケーキ。

写真を撮り忘れたのだが、このような商品である。

![ichinoseki-01.JPG]() 一関市役所で出迎えてくれたのが建部清庵(たけべせいあん)。

江戸時代中期の医者であり、飢饉の備え方や食用野草について記した『民間備荒録』『備荒草木図』という著作がある。

かの有名な上杉鷹山著の『かてもの』より早く刊行されたとのこと。

一関市役所で出迎えてくれたのが建部清庵(たけべせいあん)。

江戸時代中期の医者であり、飢饉の備え方や食用野草について記した『民間備荒録』『備荒草木図』という著作がある。

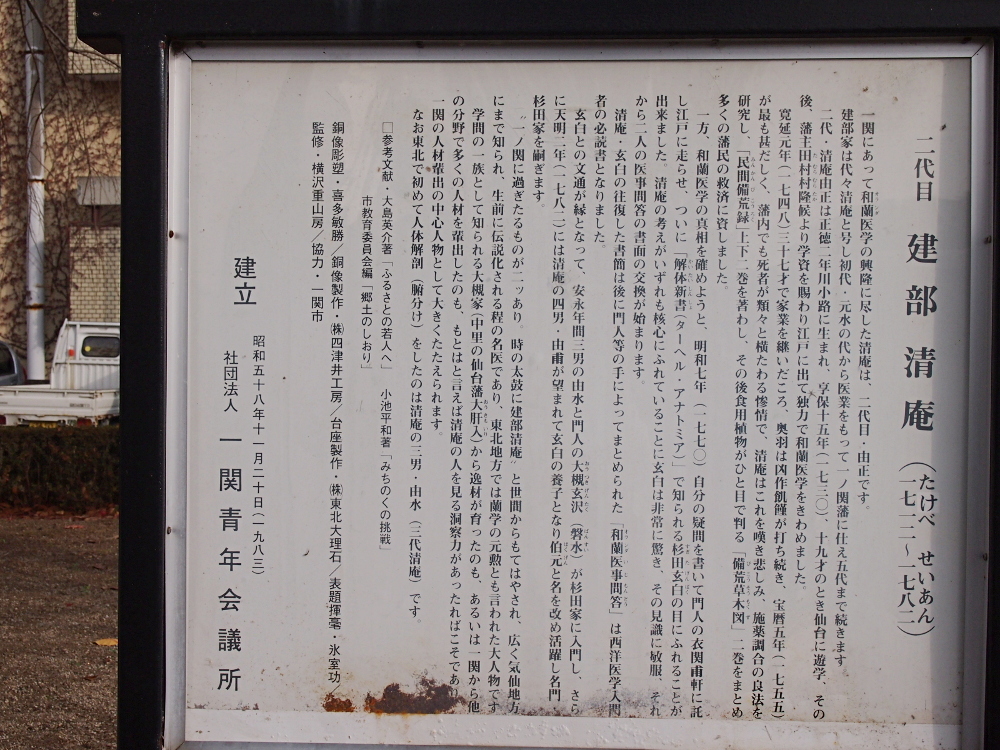

かの有名な上杉鷹山著の『かてもの』より早く刊行されたとのこと。![ichinoseki-02.JPG]() 銅像の隣には建部清庵の略歴を記した板がある。

杉田玄白と文通していた賢人だそうだ。

利他精神に満ち溢れた人物であることが分かる。

銅像の隣には建部清庵の略歴を記した板がある。

杉田玄白と文通していた賢人だそうだ。

利他精神に満ち溢れた人物であることが分かる。![ichinoseki-03.JPG]() 昼食は近隣の「蔵元レストラン世嬉の一」で名物のもち料理を頂いた。

ここは酒蔵をレストランにしており、向かい側には土産物屋もある。

レンガ作りの瀟洒な雰囲気漂うお洒落スポットだ。

昼食は近隣の「蔵元レストラン世嬉の一」で名物のもち料理を頂いた。

ここは酒蔵をレストランにしており、向かい側には土産物屋もある。

レンガ作りの瀟洒な雰囲気漂うお洒落スポットだ。![ichinoseki-04.JPG]() 店内にある火鉢では南部鉄器の鉄瓶が湯を沸かしていた。風情がある。

店内にある火鉢では南部鉄器の鉄瓶が湯を沸かしていた。風情がある。![ichinoseki-05.JPG]() 一関ではハレの日に餅料理でもてなす風習がある。

そこで、由緒正しき儀式の体験ができるという「もち本膳体験」にトライした。

写真は最初に出てくるあんこと胡桃の餅に、箸休めの沢庵漬けと大根おろし。

一関ではハレの日に餅料理でもてなす風習がある。

そこで、由緒正しき儀式の体験ができるという「もち本膳体験」にトライした。

写真は最初に出てくるあんこと胡桃の餅に、箸休めの沢庵漬けと大根おろし。![ichinoseki-06.JPG]() 美人の仲居さんに指示されるままにもちを頂く。

小笠原流礼法を少しでも学んでおけば良かったと後悔しつつ、緊張しながら食事する貴重な体験は、

堕落したリベラル世界に馴染んだ我が身を省みる良い機会になった。

美人の仲居さんに指示されるままにもちを頂く。

小笠原流礼法を少しでも学んでおけば良かったと後悔しつつ、緊張しながら食事する貴重な体験は、

堕落したリベラル世界に馴染んだ我が身を省みる良い機会になった。![ichinoseki-07.JPG]() 最後に沢庵漬けを一枚残しておき、茶を注ぎ入れた椀を濯ぐのだが、

あんこや胡桃だれを残さず食べるだけでなく、食器を洗う時も楽になる。

今時の食卓では「ええっ!」となるかもしれないが、エコ合理的な考え方だといえる。

早速、自宅の食卓でも『食後の白湯で椀を洗う』を導入。

最後に沢庵漬けを一枚残しておき、茶を注ぎ入れた椀を濯ぐのだが、

あんこや胡桃だれを残さず食べるだけでなく、食器を洗う時も楽になる。

今時の食卓では「ええっ!」となるかもしれないが、エコ合理的な考え方だといえる。

早速、自宅の食卓でも『食後の白湯で椀を洗う』を導入。![ichinoseki-08.JPG]() 腹ごなしに散歩していたら素敵な小山を発見。

「釣山公園」というらしい。どう見ても昔の城跡の臭いがプンプンするので昇ってみる。

かなりな急勾配に落葉の彩りがいとをかし。

腹ごなしに散歩していたら素敵な小山を発見。

「釣山公園」というらしい。どう見ても昔の城跡の臭いがプンプンするので昇ってみる。

かなりな急勾配に落葉の彩りがいとをかし。![ichinoseki-09.JPG]() これでまだ登り工程の1/3くらいである。なかなか楽しい。

これでまだ登り工程の1/3くらいである。なかなか楽しい。![ichinoseki-10.JPG]() 急傾斜だが、つづら折りの道なので登りやすい。

日本全国あちこちに埋もれている城跡の保存については手付かずのものが多いが、

ここは素敵な公園にリノベーションした感じだ。

急傾斜だが、つづら折りの道なので登りやすい。

日本全国あちこちに埋もれている城跡の保存については手付かずのものが多いが、

ここは素敵な公園にリノベーションした感じだ。![ichinoseki-11.JPG]() 階段の石畳に舞い散る紅葉に、苔むした石垣の組み合わせは古き良き日本を彷彿する。エキゾチックジャパンである。

階段の石畳に舞い散る紅葉に、苔むした石垣の組み合わせは古き良き日本を彷彿する。エキゾチックジャパンである。![ichinoseki-12.JPG]() 半分くらい登ったところ。春は桜の名所だそうだ。

半分くらい登ったところ。春は桜の名所だそうだ。![ichinoseki-13.JPG]() 中腹にある四阿から眺める一関市内。

中腹にある四阿から眺める一関市内。![ichinoseki-14.JPG]() 昔はここに物見が常駐していたのだろう。周囲がよく見える。

昔はここに物見が常駐していたのだろう。周囲がよく見える。![ichinoseki-15.JPG]() 曲輪らしき場所は畑と化したが、あちこちに矢竹が生えている。嘗てはここで弓矢部隊が待機していたのであろう。

曲輪らしき場所は畑と化したが、あちこちに矢竹が生えている。嘗てはここで弓矢部隊が待機していたのであろう。![ichinoseki-16.JPG]() 四阿から来た道を振り返ったところ。

改めて見ると切岸(曲輪の周りを削って作った絶壁)に見えるが、

歴史的素養が乏しいのでよく分からない。しかし綺麗な紅葉だ。

四阿から来た道を振り返ったところ。

改めて見ると切岸(曲輪の周りを削って作った絶壁)に見えるが、

歴史的素養が乏しいのでよく分からない。しかし綺麗な紅葉だ。![ichinoseki-17.JPG]() ドウダンツツジの紅葉に夕方の陽射しが差し込み、秋の夕暮れ特有の叙情溢るる風景。

ドウダンツツジの紅葉に夕方の陽射しが差し込み、秋の夕暮れ特有の叙情溢るる風景。![ichinoseki-18.JPG]() 更に登ると眼前に銀杏の絨毯が広がった。

更に登ると眼前に銀杏の絨毯が広がった。![ichinoseki-19.JPG]() ここが一関城と呼ばれていた頃から生えていたのであろう。立派な雄銀杏であった。

ここが一関城と呼ばれていた頃から生えていたのであろう。立派な雄銀杏であった。![ichinoseki-20.JPG]() かつて教育テレビで放映されていたプチアニメ『パクシ』にて、バルタザールがカサカサ音を立てて喜んでいた光景を彷彿する落ち葉。

かつて教育テレビで放映されていたプチアニメ『パクシ』にて、バルタザールがカサカサ音を立てて喜んでいた光景を彷彿する落ち葉。![ichinoseki-21.JPG]() もう少し樹木の手入れをすれば、外国人観光客が喜びそうな侘び寂びを醸し出せると思う。

もう少し樹木の手入れをすれば、外国人観光客が喜びそうな侘び寂びを醸し出せると思う。![ichinoseki-22.JPG]() 太腿がパンパンになる勢いで山頂に到着。峰火台跡を発見。関係ないが狼煙より峰火のほうが「のろし」らしくて良いと思う。

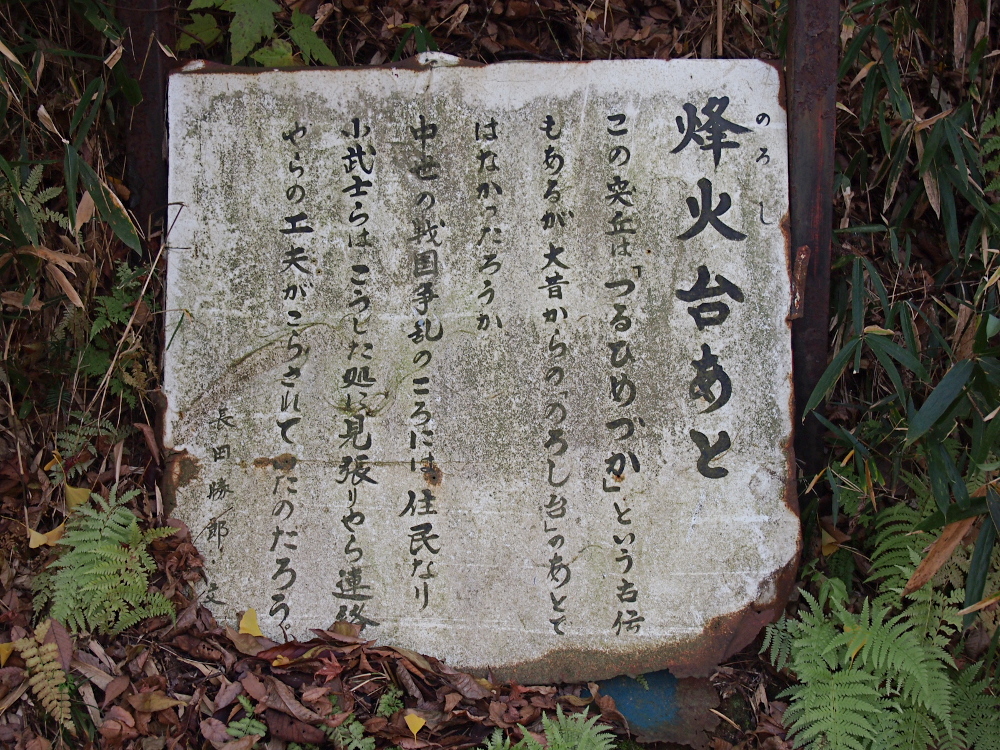

太腿がパンパンになる勢いで山頂に到着。峰火台跡を発見。関係ないが狼煙より峰火のほうが「のろし」らしくて良いと思う。![ichinoseki-23.JPG]() 「つるひめつか」という説もあるらしい。鶴姫とは一関藩の有力武将の娘子であろうか。

「つるひめつか」という説もあるらしい。鶴姫とは一関藩の有力武将の娘子であろうか。![ichinoseki-24.JPG]() 峰火台から見下ろす一関市内。磐井川の向こう側から来襲する敵を見つけるにも丁度良い地形である。

峰火台から見下ろす一関市内。磐井川の向こう側から来襲する敵を見つけるにも丁度良い地形である。![ichinoseki-26.JPG]() 突然コンコンコン!! という独特の音が響いたので周囲を見渡すと、アカゲラがいた。慌ててシャッターを切る。連写したので下手くそだがアニメーションGIFを作ってみた。

突然コンコンコン!! という独特の音が響いたので周囲を見渡すと、アカゲラがいた。慌ててシャッターを切る。連写したので下手くそだがアニメーションGIFを作ってみた。![ichinoseki-27.gif]()

![ichinoseki-28.JPG]() 山頂から北上・盛岡方向を望む。

この城は立地が非常に良いので、古来から物見に使われていたのではないか。

三十八年戦争では、さぞかし血沸き肉踊る闘いが繰り広げられたと思われる。

山頂から北上・盛岡方向を望む。

この城は立地が非常に良いので、古来から物見に使われていたのではないか。

三十八年戦争では、さぞかし血沸き肉踊る闘いが繰り広げられたと思われる。![ichinoseki-29.JPG]() 更に進むと田村神社なる神社があった。

周辺は銀杏の落葉で金色の絨毯が敷き詰められていた。

雰囲気が非常に良く、落ち着いたデートスポットといった感じ。

ところで、釣山公園のあちこちに写真のようにベンチが置かれているのだが、

「ここからの景色は綺麗だから見てね!」という一関魂が伝わってきて好ましい。

他の自治体でも真似して頂きたいものである。

更に進むと田村神社なる神社があった。

周辺は銀杏の落葉で金色の絨毯が敷き詰められていた。

雰囲気が非常に良く、落ち着いたデートスポットといった感じ。

ところで、釣山公園のあちこちに写真のようにベンチが置かれているのだが、

「ここからの景色は綺麗だから見てね!」という一関魂が伝わってきて好ましい。

他の自治体でも真似して頂きたいものである。![ichinoseki-30.JPG]() ベンチに座っての眺め。JR一関駅が一望できる。

ベンチに座っての眺め。JR一関駅が一望できる。![ichinoseki-31.JPG]() 戦後日本の地方都市らしい街並み。

色やデザイン、大きさがバラバラな家並みは、個人主義的には良いが

観光地として見た場合にはマイナスの効果しか生み出さないと思う。

まちづくりには調和の概念も必要なので、

日本の観光立国化は難しいのではないかと考えさせられた。

戦後日本の地方都市らしい街並み。

色やデザイン、大きさがバラバラな家並みは、個人主義的には良いが

観光地として見た場合にはマイナスの効果しか生み出さないと思う。

まちづくりには調和の概念も必要なので、

日本の観光立国化は難しいのではないかと考えさせられた。

![ichinoseki-32.JPG]() 登ってきたのと反対側から下りる。

ゾンビ系ゲームに出てきそうな光景。

登ってきたのと反対側から下りる。

ゾンビ系ゲームに出てきそうな光景。![ichinoseki-33.JPG]() 田村神社の正式な参道から下りる。

左右からゾンビ化した烏や犬が来てもおかしくない雰囲気で良い。

田村神社の正式な参道から下りる。

左右からゾンビ化した烏や犬が来てもおかしくない雰囲気で良い。![ichinoseki-34.JPG]() ゾンビモードで歩いていたところ目の前に紅葉の古木が現れ、

心に名作ゲーム「大神」のテーマ曲が流れてくる。

ゾンビモードで歩いていたところ目の前に紅葉の古木が現れ、

心に名作ゲーム「大神」のテーマ曲が流れてくる。![ichinoseki-35.JPG]() 犬の散歩中の近隣住民とすれ違い、ますます神木村気分が高まる。

夕陽が差し込む紅葉の美しさを写真で表現しきれないのが残念。

犬の散歩中の近隣住民とすれ違い、ますます神木村気分が高まる。

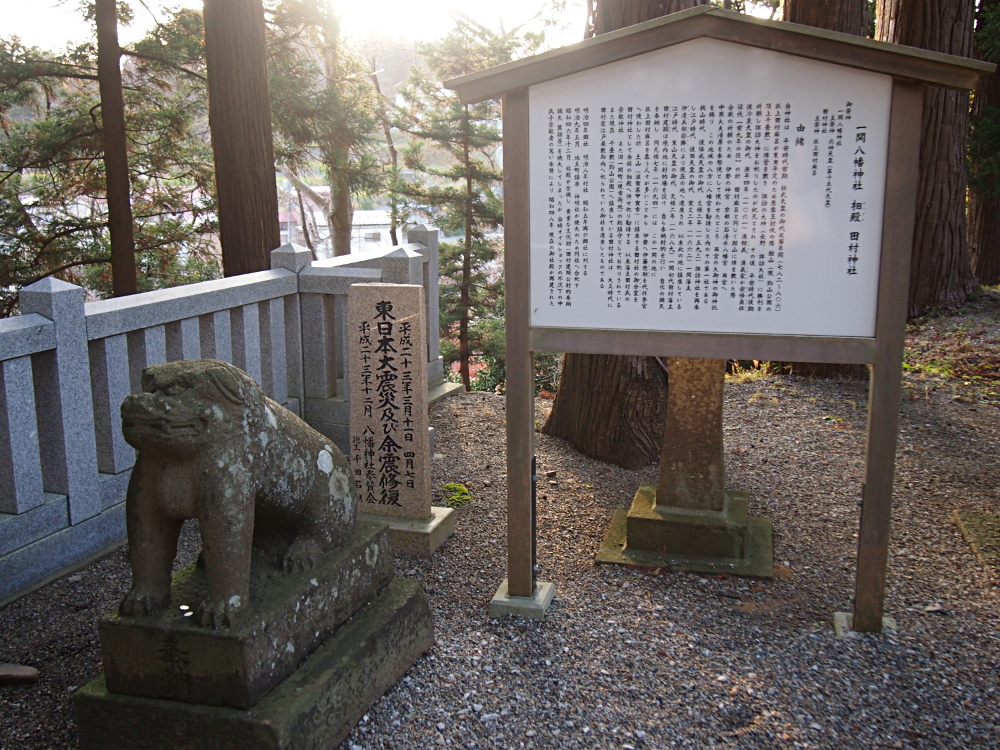

夕陽が差し込む紅葉の美しさを写真で表現しきれないのが残念。![ichinoseki-36.JPG]() 更に下ると「一関八幡神社 相殿 田村神社」に到着。

すると山頂にあった神社は違うものだったのかと、今更ながら誤りに気づく。

更に下ると「一関八幡神社 相殿 田村神社」に到着。

すると山頂にあった神社は違うものだったのかと、今更ながら誤りに気づく。![ichinoseki-37.JPG]() 夕陽を浴びて吠える狛犬。

月光を浴びても隈取をした白い狼犬にはならない。

夕陽を浴びて吠える狛犬。

月光を浴びても隈取をした白い狼犬にはならない。![ichinoseki-38.JPG]() どちらの狛犬も口を閉じているように見えるが、こちらが獅子なのだろうか。

どちらの狛犬も口を閉じているように見えるが、こちらが獅子なのだろうか。![ichinoseki-39.JPG]() 田村神社から下りたところ。

凄まじい勢いで湧水が流れている。

田村神社から下りたところ。

凄まじい勢いで湧水が流れている。![ichinoseki-40.JPG]() うっかり飲めるのではないかと思ったほど綺麗な水だった。

この辺りは水に事欠か無さそうだ。

うっかり飲めるのではないかと思ったほど綺麗な水だった。

この辺りは水に事欠か無さそうだ。![ichinoseki-41.JPG]() 駅に向かう途中で見かけた民家。

外壁にヒビが入っているのは東日本大震災の被害だろう。

駅に向かう途中で見かけた民家。

外壁にヒビが入っているのは東日本大震災の被害だろう。

![ichinoseki-42.JPG]() 駅に向かう途中の商店街で見かけたコテコテの昭和テイスト漂う看板は、

今の時代、かえって新しさを感じる。

この後スーパーや土産処に立ち寄り甘味を大量に購入したものの、

案の定というか写真を撮り忘れてしまった。

一関は餅文化圏のせいか、和風洋風問わず甘いものはしっかり甘かった。

購入したものは全て旨かったのだが、特にアーモンドロールケーキが絶品で、

思わずお取り寄せできないかとググってしまったほどだ。

いつか再訪したいと思いつつ、気づけば1年以上が経過して涙目な今日この頃である。

駅に向かう途中の商店街で見かけたコテコテの昭和テイスト漂う看板は、

今の時代、かえって新しさを感じる。

この後スーパーや土産処に立ち寄り甘味を大量に購入したものの、

案の定というか写真を撮り忘れてしまった。

一関は餅文化圏のせいか、和風洋風問わず甘いものはしっかり甘かった。

購入したものは全て旨かったのだが、特にアーモンドロールケーキが絶品で、

思わずお取り寄せできないかとググってしまったほどだ。

いつか再訪したいと思いつつ、気づけば1年以上が経過して涙目な今日この頃である。